5. Привлечение дополнительных ресурсов, кроме бюджетных, для

выполнения исследований (гранты, контракты и т.п.)

1.Грант

РФФИ № 12-04-00552-а «Регулирующие факторы в многолетней динамике численности

растительноядных насекомых» (рук. А.Н.Фролов) 450 000 руб

2.Грант

РФФИ № 12-04-10003-к «Организация и проведение экспедиции по изучению динамики

численности растительноядных насекомых в агроценозах» (рук. А.Н.Фролов)

140 000 руб

3.Грант

РФФИ № 12-04-91174 «Изучение экологических аспектов диапаузы и миграций

лугового мотылька Loxostege sticticalis в приграничном регионе России

и Китая» (рук. А.Н.Фролов) 500000 руб

4.Грант

РФФИ № 12-04-06801-моб_г «Организация и проведение Международной молодежной

конференции» (рук. Ю.М.Малыш) 60000 руб

5.Грант

РФФИ № 12-04-32119-мол_а «Генетический полиморфизм и колебания численности

у чешуекрылых рода Pyrausta (Pyraloidea, Crambidae)» (рук. Ю.М.Малыш) 350000

руб.

6.Грант

РФФИ № 11-04-01051-а «Ревизия систематики, филогении, фауны и хорологии

семейства Dolichopodidae (Diptera) Палеарктической области»

(соисполнитель И.Я.Гричанов).

7.Договор

на выполнение работ в области технического регулирования № 130-209/41 от

04.06.2012 г. 135000 руб. (рук. И.Я.Гричанов).

8.Договор

№16 на выполнение научно-исследовательских работ «Проведение мониторинга

на заселенность личинками жуков щелкунов полей МОС АФИ»

(?)60000 руб. (соисполнитель

В.В.Нейморовец).

9.Договор

№8/30/12 от 11.03.2012 с фирмой ООО "СИНГЕНТА". Регистрационные полевые

испытания биологической эффективности и безопасности фунгицида АМИСТАР

ЭКСТРА,СК против болезней подсолнечника в Белгородской области(?)100000

руб. (соисполнитель

В.И.Якуткин).

10.Школа

повышения квалификации в ВИЗР Вредители и болезни картофеля” (февраль 2012

г.). (?)10000

руб. (соисполнитель

М.Н. Берим).

11.Школа

повышения квалификации в ВИЗР по техническим средствам защиты растений

(доклад по техническому регламенту, СПб, ВИЗР, февраль 2012 г.).

12.Договор

о творческом сотрудничестве по проблемам мониторинга фитосанитарной ситуации

и прогнозам развития и распространения особо опасных вредителей сельскохозяйственных

растений» между ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации (Россельхозцентр) и ГНУ ВИЗР (2009-2014).

13.Договор

о творческом сотрудничестве с Институтом защиты растений (г. Пекин, Китай)

и Хэйлундзянской Академией наук (Китай).

14.Договор

творческом сотрудничестве с Монгольским Институтом защиты растений, г.

Улан-Батор (Монголия).

15.Договор

о творческом сотрудничестве с Университетом П. Сабатье (г. Тулуза, Франция)

по вопросам изучения популяционной структуры кукурузного мотылька.

16.Договор

о творческом сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским институтом

защиты и карантина растений Республики Казахстан в области дистанционного

зондирования и оценки фитосанитарного состояния агроландшафтов и агроэкосистем.

6. Материально-техническая база лаборатории в динамике

За

счет грантов РФФИ за отчетный период закуплена элетронно-вычислительная

техника (2 ноутбука) на сумму 25 тыс. руб. и реактивы для проведения молекулярно-биологических

работ на сумму 13 тыс. руб. За счет средств грантов РФФИ проведены экспедиционные

и командировочные поездки в регионы России для мониторинга численности

вредных насекомых.

7. Сведения о научном потенциале и подготовке кадров в динамике (численность

в таблице и комментарии)

|

Наименование показателей

|

В

2006 г.

|

В

2007 г.

|

В

2008

г.

|

В

2009

г.

|

В

2010г.

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

|

Научных сотрудников,

в том числе:

|

13

|

15

|

13

|

11

|

12

|

|

Главные

научные сотрудники

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Ведущие

научные сотрудники

|

3

|

3

|

3

|

3

|

4

|

|

Старшие

научные сотрудники

|

5

|

5

|

6

|

7

|

6

|

|

Научные

сотрудники

|

4

|

6

|

4

|

1

|

1

|

|

Младшие

научные сотрудники

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Инженерный и вспомогательный

персонал

|

2

|

1

|

3

|

2

|

2

|

|

Специалисты высшей квалификации, всего

|

13

|

14

|

14

|

12

|

12

|

|

В том числе: доктора

наук

|

2

|

2

|

2

|

2

|

2

|

|

Кандидаты

наук

|

11

|

12

|

12

|

10

|

10

|

|

Из них имеют ученое звание:

|

|

|

|

|

|

|

Профессора

|

0

|

0

|

0

|

0

|

1

|

|

Доцента, старшего

научного сотрудника

|

3

|

3

|

3

|

3

|

2

|

|

Академики, члены-корреспонденты,

заслуженные деятели науки

и техники

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Численность специалистов

других НИИ и ВУЗов,

привлеченных к выполнению

НИОКР, всего, в том числе:

|

2

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Доктора

наук

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Кандидаты

наук

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Общее число аспирантов,

в том числе:

|

4

|

3

|

4

|

3

|

2

|

|

Заочного

обучения

|

2

|

1

|

1

|

1

|

0

|

|

Обучается

в аспирантуре института

|

4

|

3

|

4

|

3

|

2

|

|

Общее число научных руководителей

|

2

|

1

|

2

|

2

|

2

|

|

В том числе работающих

в институте

|

2

|

1

|

2

|

2

|

2

|

|

Общее число соискателей,

в том числе

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Степени

доктора наук

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Степени

кандидата наук

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Принято в аспирантуру,

всего

|

0

|

0

|

0

|

2

|

0

|

|

в

том числе на заочное обучение

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Защищено диссертаций,

всего, в том числе

|

3

|

1

|

2

|

0

|

0

|

|

Докторских

|

1

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

Кандидатских

|

2

|

1

|

2

|

0

|

0

|

|

Прошли переподготовку

и повышение квалификации

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

8. Международное сотрудничество

Работы

в области молекулярной биологии (с применением методов амплификации и секвенирования

ДНК насекомых-хозяев и их патогенов) выполнялись в рамках Международного

сотрудничества с лабораторией эволюции и биологического разнообразия Университета

П.Сабатье, Тулуза, Франция и Центром биологии и управления популяциями

(CBGP) в Монпелье, Франция.

Поддерживалисьнаучныесвязииосуществлялсяобменбиологическимматериаломссотрудникамиследующихучреждений: Институтзащитырастений

(г. Пекин, Китай), ХэйлундзянскаяАкадемиянаук

(Китай), МонгольскийИнститутзащитырастений, г. Улан-Батор, Монголия;

Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium; Department

of Entomology, National Museum, Bloemfontein and Department of Zoology

& Entomology, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa;

Natal Museum, Pietermaritzburg, South Africa; School of Biological &

Conservation Sciences, University of KwaZulu-Natal, Scottsville, South

Africa; Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad

University, Iran; Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture,

Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran; Department of Biology, Mu?la University,

Mu?la, Turkey;идр.

9. Сведения о

пропаганде научных результатов, научно-технической и производственной деятельности

(организация школ, семинаров и т. п., участие в выставках, конференциях,

совещаниях и т. п.):

|

|

Наименование

|

Количество

тезисов

|

Примечание

|

|

1.

|

XIV съезд Русского энтомологического

общества. СПб

|

6

|

2 доклада

без тезисов

|

|

2.

|

Третий съезд микологов

России с международным участием. Москва: 10–12 октября 2012 г.

|

2

|

|

|

3.

|

Третья Всероссийская и

международная конферренция "Современные проблемы иммунитета растений к

вредным организмам". Санкт-Петербург, 23-26 октября 2012 г.

|

1

|

Выступление

с докладом

|

|

4.

|

Международная молодежная

конференция «Инфекционная патология членистоногих»

|

2

|

Выступление

с докладом

|

|

5.

|

Третья Всероссийская и

международная конференция "Современные проблемы иммунитета растений к вредным

организмам"

|

1

|

Выступление

с докладом

|

|

6.

|

Годичное отчетное собрание

Северо-Западного регионального НЦ Россельхозакадемии, январь 2012 г.

|

|

Выступление

с докладом

|

|

7.

|

Научно-методический совет

селекцентров в области растениеводства Годичного отчетного собрания Россельхозакадемии,

февраль 2012 г.

|

|

Выступление

с докладом

|

|

8.

|

Школа повышения квалификации в ВИЗР по техническим

средствам защиты растений (доклад по техническому регламенту, СПб, ВИЗР,

февраль 2012 г.).

|

|

совместно

с лаб. механизации

|

|

9.

|

Школа повышения квалификации в ВИЗР: Вредители и

болезни картофеля (февраль 2012 г.).

|

|

Выступление

с докладом

|

|

10.

|

Региональный ежегодный

практический семинар по защите полевых культур от вредных объектов в Белгородской

области. Доклад и демонстрационная информация: "Идентификация, учет, прогноз

болезней подсолнечника и борьба с ними". Пос. Вейделевка Белгородской обл.,

ВИП, 2012 г.

|

|

Выступление

с докладом

|

|

11.

|

День поля, Краснодарский

край, Гулькевичский р-н, НПО «КОС-МАИС», сентябрь 2012

|

|

Выступление

с докладом

|

10. Сведения о координационной деятельности лаборатории (научные

связи с ВУЗами, НИИ и т. п.): результаты с оценкой их значимости, выводы.

Отдельные

вопросы тематического плана решались совместно с:

-

Российским сельскохозяйственным центром и его филиалами, ВНИИБЗР, ВИР,

СПбГАУ, СПбУ, КубГУ, Вейделевским научно-производственным сельскохозяйственным

институтом селекции и семеноводства подсолнечника, НПО «КОС-МАИС», ЗИН

РАН, другими Российскими НИИ и ВУЗами;

11. Выходная печатная продукция лаборатории с полным библиографическим

описанием

Основная литература, изданная с ноября 2011 по октябрь 2012 гг.

Публикационная активность

За отчетный период сотрудниками

лаборатории было опубликовано и подготовлено к печати более 50 работ. Общий

перечень публикаций сотрудников лаборатории по годам исследований отчетного

периода дан ниже.

Конец 2011

г.

1.Гричанов

И. Я. История изучения Dolichopodidae (Diptera) Афротропической области:

от Виедемана до Негробова. В кн.: Негробов О.П., ред. Современные проблемы

энтомологии. Воронеж: ВГУ, 2011: 51-54.

2.Гричанов

И.Я., Гуcева О.Г. Рецензия: М.Д. Вронских "Изменение климата и риски сельскохозяйственного

производства Молдовы.Кишинев,

2011". Вестник защиты растений,

2011, 4: 79.

3.Овсянникова

Е.И., Гричанов И.Я., Саулич М.И. Зони поширення та шкiдливостi сливовоi

плодожерки. В кн.: Шевчук I.B., Кондратенко П.В., Тертишний О.С. Застосування

синтетичних феромонiв у захистi сливи вiд сливовоi плодожерки. Рекомендацii

/ К.: Колобiг, 2011.- 20с.

4.Селиванова

О.В., Негробов О.П. и Гричанов И.Я. История изучения и современное состояние

видов рода Hydrophorus (Dolichopodidae, Diptera) мировой фауны.

В кн.: Негробов О.П., ред. Современные проблемы энтомологии. Воронеж: ВГУ,

2011: 103-106.

5.Смирнов

С.Н., Овсянникова Е.И., Гричанов И.Я. Основные вредители плодово-ягодных

питомников на северо-западе // Научное обеспечение развития АПК в условиях

реформирования: Материалы научной конференции профессорско-преподавательского

состава, научных сотрудников и аспирантов / Санкт-Петербургский государственный

аграрный университет. Сб. науч. тр. - СПб, 2010. - С. 69-72.

6.Grichanov

I.Ya. 2011. Species of the genus Telmaturgus Mik,

1874 (Diptera: Dolichopodidae).Caucasian

Entomological Bull.

7(2):229-232.

7.Grichanov

I.Ya. 2011.On

the Dolichopodidae (Diptera) fauna of Gabon.An

International Journal of Dipterological Research,22(3):

131-137.

2012

г.

Книги

и брошюры

8.Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза (ред. Гричанов И.Я.).СПб.:

ВИЗР. 2012. С. 1–128.

Статьи

в журналах и сборниках.

9.Берим

М.Н., Радченко E.E. Методы учета и мониторинга злаковых тлей.

В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 28–41.

10.Гричанов

И.Я. Метод мониторинга серой зерновой совки на основе синтетических половых

аттрактантов. В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 47–51.

11.Гричанов

И.Я. Метод мониторинга хлопковой совки на основе синтетических половых

аттрактантов. В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 52–58.

12.Гричанов

И.Я., Овсянникова Е.И. Метод интегрированного фитосанитарного мониторинга

в плодовом саду на основе синтетических половых аттрактантов. В кн.: Гричанов

И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 59–66.

13.ГричановИ.Я.

Review of the genus Peodes Loew.Дальневосточныйэнтомолог.2012.245:

1-8.

14.ГричановИ.Я. Систематикарода

Katangaia Parent, 1933 (Diptera: Dolichopodidae).Кавказскийэнтомол. бюллетень.2012.8(1):

165-167, 1 pl.

15.ГричановИ.Я. НовыйвидродаCymatopus(Diptera:

Dolichopodidae) сМадагаскара. Zoosystematica

Rossica, 2012, 21(2): 308–311.

16.Гричанов

И.Я. Новый вид рода Dolichopus Latreille, 1796 из Турции. Кавказский энтомол.

бюллетень, 2012, 8(2): 316-318.

17.Гричанов

И.Я., Белякова Н.А., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И. Сельскохозяйственная

энтомология на XIV съезде Русского энтомологического общества. Вестник

защиты растений, 2012, N4: 75-78.

18.Гричанов

И.Я., Карлик Ф.А. Защита растений. Термины и определения. Защита и карантин

растений, 2012, N 12: 40.

19.Гричанов

И.Я., Негробов О.П. и Селиванова О.В. Обзор

палеарктических видов рода TeuchophorusLoew

(Diptera: Dolichopodidae) cуточнённым

каталогом и переработанным определителем видов.

Русский энтомологический журнал, 2012. 21(1):

89-96.

20.Гричанов

И.Я., Саулич М.И. Современные информационные технологии фитосанитарного

мониторинга. Защита и карантин растений, 2012.

№7: 13-17.

21.Давидьян

Г.Э., Коротяев Б.А. Новые данные по систематике, распространению и экологии

жуков-долгоносиков группы Otiorhynchus morosus Fst. (Coleoptera, Curculionidae)

// Энтомол. обозр. 2012. Т. 91. № 2. С. 352-371.

22.Давидьян

Г.Э., Савицкий В.Ю. Обзор жуков-долгоносиков подрода Hanibotus Reitter,

1912 рода Otiorhynchus Germar, 1822 (Coleoptera, Curculionidae) // Кавказский

энтомол. бюллетень.

Ростов-на-Дону. 2012. Т. 8. Вып. 1. С. 71-99.

23.К

100-летию со дня рождения профессора И.Я.Полякова.

Вестник защиты растений,

2012, № 3.

С. 73-75.

24.Малыш

Ю.М., Токарев Ю.С., Аханаев Ю.Б., Фролов А.Н. Молекулярные маркеры для

генотипирования чешуекрылых насекомых.

В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 22–27.

25.Нейморовец

В.В. Мониторинг личинок вредной черепашки // Защита и карантин растений.

2012. № 4. С. 57-58.

26.Нейморовец

В.В. Новохацкая Л.Л. Новые находки клопа Perillusbioculatus

в Краснодарском крае // Защита и карантин растений. 2012. № 6. С. 23-24.

27.Нейморовец

В.В., Проценко Л.И. Динамика численности вредной черепашки в Краснодарском

крае в 2002-2012 гг.// Защита и карантин растений. 2012. № 9. С. 41-42.

28.Нейморовец

В.В. Метод диагностики имаго видов рода Eurygaster и личинок вредной черепашки

E. integriceps в полевых условиях.

В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 42–46.

29.Селиванова

О.В., Негробов О.П., Гричанов И.Я. Новый вид рода Campsicnemus Haliday

(Diptera: Dolichopodidae) из Киргизии. Zoosystematica Rossica, 2012, 21(2): 314–317.

30.Смирнов

С.Н., Овсянникова Е.И. Доминантные

и потенциально опасные вредители в питомниках плодово-ягодных культур Ленинградской

области. Вестник защиты растений, 2012, 1: 79-80.

31.Токарев

Ю.С., Малыш Ю. М., Захарова Ю.А., Мунтяну Н.В., Тодераш И.К., Фролов А.Н.

2012. Особенности окрашивания спор энтомопатогенных микроспоридий диамидинфенилиндолом.

// Паразитология. 46: 139-153.

32.Токарев

Ю.С., Малыш Ю.М., Фролов А.Н. Современные подходы к диагностике энтомопатогенов

при работе с имаго чешуекрылых насекомых.

В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 15–21.

33.Шамшев

И.В., Гричанов И.Я. К 70-летию О.П. Негробова. Энтомологическое обозрение,

2012. Т.91. №4: 850-852.

34.Якуткин

В.И. Методы мониторинга и прогноза болезней подсолнечника.

В кн.: Гричанов И.Я. (ред.).Методы

фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб.: ВИЗР. 2012. С. 7–14.

35.Capellari

R.S. & Grichanov I.Ya. 2012.Review

of the Afrotropical genus Aphasmaphleps Grichanov (Diptera: Dolichopodidae).

African

Invertebrates 53(1):

35-46.

36.Frolov

A.N., Audiot P., Bourguet D., Kononchuk A.O., Malysh J.M., Ponsard S.,

Streiff R., Tokarev Y.S. 2012. “From Russia with lobe” genetic differentiation

in trilobed uncus Ostrinia spp. follows food plant, not hairy legs. //

Heredity. 108. 147-156.

37.Grichanov

I.Ya. 2012. New records of Dolichopodidae from the Caucasus (Diptera:

Empidoidea).Cesa

News 72: 13–22, 5 figs. [open

access]

38.Grichanov

I.Ya. 2012. Shamshevia, a new genus of long-legged flies

from Namibia (Diptera: Dolichopodidae: Diaphorinae). Journal

of Natural History, 46(9-10): 557-563.

39.Grichanov

I.Ya. 2012. Description

of female and new records of Shamshevia hoanibensis Grichanov from Namibia

(Diptera: Dolichopodidae). Cesa

News 75: 6–7, 2 figs. [open

access]

40.Grichanov

I.Ya. 2012. Review of Campsicnemus species from the Atlantic Ocean

islands (Diptera: Dolichopodidae). European

Journal of Taxonomy 11: 1-12.

41.Grichanov

I.Ya. 2012. Discovery of Shamshevia Grichanov in the Oriental Region (Diptera:

Dolichopodidae). Zootaxa, 3329: 64–68.

42.GrichanovI.Ya.

2012.On

the Dolichopodidae fauna of Sierra Leone (Diptera). Cesa

News 84: 1–11, 26 figs.[open access].

43.GrichanovI.Ya.,Negrobov

O.P., Przhiboro

A.A., Ovsyannikova E.I. 2012.On

the Dolichopodidae fauna of Crimea (Diptera).

Cesa News 82: 1–13, 11 figs. [open

access].

44.Velasques

de Castro A., Davidian G. Some weevils from Orsha-Balagan, Abkhazia (Georgia)

(Coleoptera: Curculionidae: Entiminae, Hyperinae, Molytinae) // Boletin

de la Sociedad Entomologica Aragonesa (SEA). 2012. N 50. P. 577-578.

Тезисы

и материалы съездов, конференций, симпозиумов, научно-популярные статьи.

45.Аханаев

Ю.Б., Саулич А.Х., Резник С.Я., Малыш Ю.М., Токарев Ю.С., Берим М.Н., Фролов

А.Н. 2012 О фотопериодической реакции лугового мотылькаLoxostegesticticalisL.

(Lepidoptera, Pyraloidea, Crambidae).

// Материалы XIVсъезда

Русского энтомологического общества. Санкт-Петербург. 27 августа-1 сентября

2012. С. 35.

46.Гаркушка

В.Г., Фролов А.Н. Селекция кукурузы на современном этапе: повышение генетического

разнообразия и улучшение фитосанитарной ситуации // Третья Всероссийская

и международная конф. "Современные проблемы иммунитета растений к вредным

организмам", СПб, 23-26 октября 2012 г., СПб: ВИЗР, 2012. С. 202-207.

47.Гасич

Е. Л., Казарцев И. А., Ганнибал Ф. Б., Коваль А. Г., Шипилова Н. П., Хлопунова

Л. Б., Овсянникова Е. И. Calonectria pseudonaviculata – новый для

Абхазии гифомицет – возбудитель ожога самшита. Материалы Третьего съезда

микологов России с международным участием. Москва: 10–12 октября 2012 г.

48.Гричанов

И.Я. Новый

ранг – эписемейство Dolichopodoidae для Dolichopodidae, Microphoridae и

Parathalassiinae (Insecta: Diptera) [p. 120]. Материалы XIV

съезда Русского энтомологического общества. Санкт-Петербург. 27 августа-1

сентября 2012.

499 pp.

49.Гричанов

И.Я. Энтомология

и фитосанитария в русской Википедии ? снежный ком брошен [p. 121]. МатериалыXIV

съезда Русского энтомологического общества. Санкт-Петербург. 27 августа-1

сентября 2012. 499

pp.

50.Гричанов

И.Я. Новый

вид рода Campsicnemus с Дальнего Востока России и несколько новых

указаний (Dolichopodidae, Diptera).Амурский

зоологический журнал.2012.

4(3): 250-252.

51.Конончук

А.Г., Малыш Ю.М., Токарев Ю.С., Митрофанов В.Б., Фролов А.Н. 2012. Молекулярная

диагностика бакуловирусных инфекций стеблевого кукурузного мотылька Ostrinia

nubilalis Hbn (Lepidoptera, Pyralidae). // Материалы Международной молодежной

конференции «Инфекционная патология членистоногих» Санкт-Петербург-Пушкин.

25-29 марта 2012. С.28-29.

52.Малыш

Ю.М., Токарев Ю.С., Фролов А.Н., Исси И.В. 2012. Новый вид микроспоридий

рода Tubulinosema из лугового мотылька. // Материалы Международной молодежной

конференции «Инфекционная патология членистоногих» Санкт-Петербург-Пушкин.

25-29 марта 2012. С. 41-43.

53.Нейморовец

В.В. Война клопов с жуками // NationalGeographic,

Россия. 2012. № 8. С. 54-57.

54.Саулич

А.Х., Саулич М.И. Информационное сопровождение изучения сезонных адаптаций

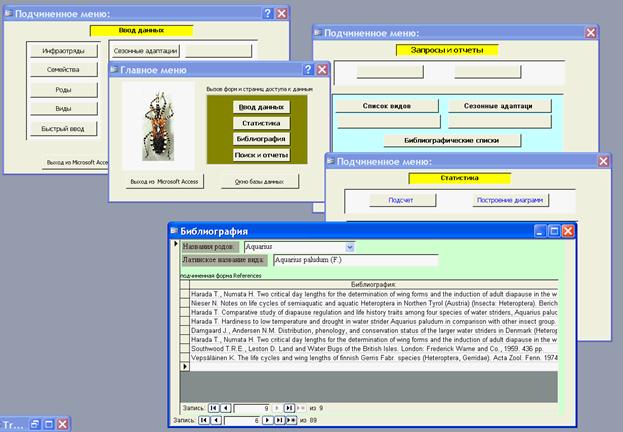

полужесткокрылых насекомых (Heteroptera). / Материалы XIV съезда русского

энтомологического общества. Санкт-Петербург, 2012. С. 391.

55.Саулич

М.И., Саулич А.Х. Научно-образовательный информационный ресурс по стеблевому

Ostrinia nubilalis (Hbn.) и луговому Loxostege sticticalis L. мотылькам

– двум массовым видам фитофагов. / Материалы XIV съезда русского энтомологического

общества. Санкт-Петербург, 2012. С. 392.

56.Фролов

А.Н., Малыш Ю.М., Токарев Ю.С. 2012. Регулирующие факторы в динамике численности

вредных насекомых. // Материалы XIV съезда Русского энтомологического общества.

Санкт-Петербург. 27 августа-1 сентября 2012. С. 446.

57.Якуткин

В.И. Микобиота подсолнечника в России. Третий съезд микологов России. Москва,

10-12 октября, 2012г.

58.Якуткин

В.И.Физиологическая специализаци гриба Plasmopara halstedii и проблема

ее изучения в России. Третий съезд микологов России. Москва,10-12 октября,

2012г.

59.Якуткин

В.И.,Таврожанский Н.П. Источники устойчивости подсолнечника к физиологическим

расам гриба Plasmopara halstedii./ Современные проблемы иммунитета растений

к вредным организмам. Санкт-Петербург, 23-26 октября 2012 г. РАСХН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ВОГС, ВИЗР, Спб, 2012, 256-258.

В

печати

60. Гричанов И.Я., Белякова Н.А., Вилкова Н.А., Сухорученко

Г.И. Фитосанитарные вопросы на XIV съезде Русско-го энтомологического общества.

Защита и карантин растений, 2013, № 1.

61. Карлик Ф.А. Фитосанитарное законодательство России.

100 с.

62. Малыш Ю.М., Токарев Ю.С., Зверев А.А., Саулич М.И.,

Захарова Ю.А., Фролов А.Н. Динамика численности лу-гового мотылька Pyrausta

(=Loxostege) sticticalis l. (Pyraloidea, Crambidae) на юге Европейской

части России в 2003-2012 гг. // Вестник защиты растений.

63. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. & Selivanova O.V.

Two new genera of Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber.

Гричанов И.Я., Негробов О.П.и Селиванова О.В. Два новых рода подсемейства

Medeterinae (Diptera: Doli-chopodidae) из балтийского янтаря. Русский энтомологический

журнал.

64. Grichanov I.Ya. Afrotropical species of the genus

Micromorphus Mik, 1878 (Diptera: Dolichopodidae) Евразиатский энтомологический

журнал.

66. Selivanova O.V., Negrobov O.P., Grichanov I.YA. A

new species of the genus Campsicnemus Haliday from Kyrgyzstan (Diptera:

Dolichopodidae). Селиванова 67. Grichanov I.Ya. Systematic notes on West-Palearctic

species of the genus Syntormon Loew (Diptera: Dolichopodidae). Far Eastern

Entomologist.

68. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2012. On the distribution

of Dolichopus humilis Van Duzee in the Palaearctic Region and a new synonym

(Diptera: Dolichopodidae: Dolichopus latipennis species group). Zootaxa.

69. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya., Selivanova O.V. Palearctic

species of the Rhaphium albifrons group (Diptera: Doli-chopodidae). Негробов

О.П., Гричанов И.Я., Селиванова О.В. Палеарктические виды группы Rhaphium

albifrons (Diptera: Dolichopodidae). Евразиатский энтомологический журнал.

17.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Аналитический обзор фитосанитарной обстановки

в текущем году и предварительный прогноз распространения главнейших вредителей

и болезней с.-х. культур на 2012 год.

МЫШЕВИДНЫЕ

ГРЫЗУНЫ. Сведения по мониторингу мышевидных грызунов из

большинства регионов ограничиваются весенними данными. Взоне

сильной вредоносностивЮжном

и Северо-Кавказском округах сильная жара и засуха была неблагоприятна для

размножения обыкновенной полевки, но возможен рост численности мышей в

лесополосах (р. Musи Apodemus).

В зоне средней вредоносности в Центральном округе по имеющимся сведениям

в летний период заселенность посевов снизилась: так среднее число жилых

нор на с.х. угодьях в Липецкой области составило 5 (было 33), в Ярославской

17 (было 84) ж.н./га. В Приволжском и Уральском округах в начале лета отмечалось

снижение вредоносности мышевидных грызунов, но по данным на 5 августа 2012

г. в Нижегородской области наметился рост популяций вредителя: средняя

численность составила 52,84 ж.н./га. В зоне слабой вредоносности

в Северо-Западном регионе холодная дождливая погода снижает вредоносность

грызунов на посевах, но может наблюдаться раннее заселение помещений мышами

и повреждение урожая при хранении. Осенью 2012 г. опасность нарастания

численности и вредоносности мышевидных грызунов выше в Центральном и Приволжском

районах.

САРАНЧОВЫЕ.

В 2012 году наблюдалась вспышка массового размножения итальянского пруса

и азиатской саранчи.

Только

в Астраханской области первым видом было заселено с превышением ЭПВ 49,4

тыс. га, обработано 50,2 тыс. га; вторым - 82 тыс. га и 70,3 тыс. га соответственно.

Всего в данном субъекте против прямокрылых (включая нестадных саранчовых

и кузнечиков) было обработано 129 тыс. га, при плане 193,1 га. Расхождения

в прогнозах и реальной ситуации были обусловлены тем, что в результате

обширных паводков значительная часть территории заселенной кубышками азиатской

саранчи осталась под водой до июля и выплод вредителя здесь не произошел.

Обширные

массовые очаги саранчовых наблюдались в Волгоградской, Самарской Ростовской

областях, Ставропольском крае, республиках Калмыкии и Дагестан.

Обширные

очаги итальянского пруса отмечены также в Оренбургской, Пензенской и Челябинской

областях. На сопредельной территории Казахстана (Костанайская обл.) вредителем

было заселено 400 тыс. га.

По

всей вероятности в следующем году, не смотря на активное проведение истребительных

мероприятий очаги итальянского пруса, будут еще расширяться.

Аналогичная

ситуация складывается и с азиатской саранчой. Это, прежде всего, обусловлено

гидрологическим режимом Каспийского моря. В ближайшие нескольких лет уровень

воды в море буде оставаться на низком уровне, и, следовательно, на осушенных

территориях в пределах каспийского гнездилища площади, благоприятные для

откладки кубышек, будут расширяться.

Для

сравнения приводим сведения о ситуации с саранчовыми в соседних странах

Кавказа и Средней Азии (КЦА):

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК.

Мониторинг природных популяций лугового мотылька в Краснодарском крае и

анализ ситуации по информации Россельхозцентра показали, что прогноз, данный

на 2012 год в прошлогоднем отчёте, согласно которому следовало ожидать

продолжение нарастания численности насекомого, полностью подтвердился.

Показатели динамики численности лугового мотылька на Юго-Западе России

достигли максимальных значений, наблюдаемых за последние годы.

По

Центральному ФО в Брянской области весной обследовано 2,8 тыс. га, заселено

1,9 тыс. га (67,9 %), в том числе выше ЭПВ – 0,08 тыс. га. Средняя численность

4,5 кокона/м2, максимальная – 12 коконов/м2. Учёт

бабочек проведён на 5 тыс. га, заселено 1,3 тыс. га, средняя численность

15 бабочек на 50 шагов, максимальная – 20 бабочек на 50 шагов на 0,25 тыс.

га. Учёт гусениц проведён на 1 тыс. га, заселено 0,5 тыс. га, средняя численность

3 гус./м2, максимальная – 6 гус./м2 на 0,09 тыс.

га, обработано 0,5 тыс. га. Массового, стихийного распространения вредитель

не получил. В Воронежской области бабочками перезимовавшего поколения заселено

139,62 тыс. га (83 %) из обследованных 167,33 тыс. га, интенсивность лёта

от единичного до среднего, массовый лёт отмечен на 34,4 тыс. га. Гусеницами

первого поколения заселено 107,995 тыс. га (43 %) из обследованных 249,74

тыс. га, средняя численность 5,4 гус./м2, максимальная – 50

гус./м2 в Панинском районе на 0,15 тыс. га. Средняя повреждённость

растений 17,8 %, максимальная – 51 %. Бабочками первого поколения заселено

28,27 тыс. га (36 %) из обследованных 77,9 тыс. га, интенсивность лёта

от единичного до среднего. Гусеницами второго поколения заселено 36,74

тыс. га (35 %) из обследованных 104,22 тыс. га, средняя численность 7,4

гус./м2, максимальная – 19 гус./м2 в Семилукском

районе на 0,07 тыс. га. Средняя повреждённость растений 18,3 %, максимальная

– 50 %. В Белгородской области весной обследовано 6 тыс. га, заселено коконами

1 тыс. га (16,7 %). В конце мая в южной части области зарегистрировано

нарастание численности лугового мотылька. По данным наблюдений специалистов

Россельхознадзора это произошло в результате миграции вредителя из Воронежской

области. Лёт бабочек проходил повсеместно, на всех стациях (посевы сельскохозяйственных

культур, обочины дорог, лесополосы), но с разной интенсивностью лёта –

от слабого до сильного, а местами численность бабочек не поддавалась учёту.

На 50 шагов взлетало от 5 до 60 бабочек на 63% обследованной площади. Массовый

лёт отмечался на 2,9 тыс. га (посевы кукурузы, подсолнечника, многолетних

трав, обочины дорог) или 8 % от заселённой площади (Чернянский, Красногвардейский,

Новооскольский, Корочанский районы). Максимальный лёт – 250 бабочек на

50 шагов на 1,5 тыс. га сахарной свёклы отмечен в Чернянском районе. С

мая по июль учёт бабочек перезимовавшего поколения проведён на 94,24 тыс.

га, заселено 58,79 тыс. га (62,4 %). Несмотря на высокие температуры и

низкую относительную влажность воздуха в период лёта, самки имели созревающую

и зрелую яйцепродукцию. Некоторые самки были уже полностью опорожнены.

По соотношению полов самки преобладали (74 %). На одну самку в среднем

приходилось от 76 до 160 яиц. Яйцекладки в основном учитывались на сорняках

(марь белая, вьюнок полевой), в посевах кукурузы, сахарной свёклы, подсолнечника,

а также на непахотных землях. В одной кладке 2-4 яйца. Отрождение гусениц

выявлено на сорной растительности с 17 мая, что на полторы декады раньше,

чем в 2011 году. С 23 мая гусеницы обнаружены на посевах сахарной свёклы

(десять районов, в основном юго-восток области). Характер заселения посевов

очаговый. Средняя численность 3 гус./м2, максимальная 5 гус./м2

на 220 га в Чернянском районе на посевах сахарной свёклы. Численность гусениц

выше ЭПВ на 1,52 тыс. га в Вейделевском, Красненском и Чернянском районах

на посевах сахарной свёклы (5-25 гус./м2). Общая обследованная

площадь 117,26 тыс. га, заселено 77,32 тыс. га, повреждённость растений

составила 10 %. Обработано в мае 1,39 тыс. га, в июне 70,83 тыс. га посевов

сахарной свёклы, кукурузы, подсолнечника (2011 г. – обработок не было).

В Липецкой области обследовано 14,8 тыс. га, коконами заселено 0,25 тыс.

га (2 %), средняя численность 0,1 кокона/м2, максимальная 1

кокон/м2 в Долгоруковском районе на 0,1 тыс. га. Из обследованных

17,8 тыс. га бабочками заселено 10,2 тыс. га (57 %), средняя численность

38 бабочек на 50 шагов, максимальная – массовый лёт в Грязинском, Добринском,

Елецком районах на 3,2 тыс. га. Гусеницами заселено 31,1 тыс. га (33 %)

из обследованных 94 тыс. га, средняя численность 6,1 гус./м2,

максимальная – 25 гус./м2 в Красненском районе на 0,1тыс. га,

повреждённость растений в среднем 1 %, максимально 2 %.К октябрю обследовано

23,8 тыс. га, бабочками заселено 10,98 тыс. га (46 %), средняя численность

5 бабочек на 50 шагов, максимальная – 20 бабочек на 50 шагов в Задонском,

Хлевенском, Елецком районах на 0,1 тыс. га. Гусеницами заселено 99 тыс.

га (60 %) из обследованных 59 тыс. га. Гусеницы второй генерации не учитывались.

Осенью обследовано 10 тыс. га. – коконов вредителя не обнаружено. В Курской

области обследовано 14,7 тыс. га, коконами заселено 2,2 тыс. га (15 %),

средняя численность 0,2 кокона/м2, максимальная 0,5 кокона/м2

в Глушковском и Кореневскомрайонах на 0,015 тыс. га. Бабочками заселено

80,1 тыс. га (57,9 %) из обследованных 138,3 тыс. га. Средняя численность

11 бабочек на 50 шагов, максимальная – 51 бабочка на 50 шагов и массовый

лёт в Беловском, Глушковском, Дмитриевском, Мантуровском, Обоянском, Пристенском,

Советском, Суджанском, Тимском, Черемисиновском, Касторенском, Щигровском

районах на 15,2 тыс. га. Гусеницами заселено 56,8 тыс. га (29,3 %) из обследованных

194,1 тыс. га, средняя численность 9,5 гус./м2, максимальная

55 гус./м2 в Мантуровском и Рыльском районах на 0,13 тыс. га.

Средняя повреждённость растений 12,5 %, максимальная – 25 %. В Смоленской

области всего обследовано 24,8 тыс. га, коконов и бабочек не обнаружено.

В Южном

ФО в Краснодарском крае весенние почвенные раскопки на выявление коконов

лугового мотылька проведены на площади 15,50 тыс. га, из них заселено 0,90

тыс. га. Средняя численность коконов - 0,1 экз./м2, максимально

- 1 экз./м2 на многолетних травах в Усть-Лабинском районе на

3 га и в Славянском районе на 2 га. Гибель за период зимовки составила

от 1 до 4 %, в основном от грибных болезней. Учёт

бабочек проведён на 168,40 тыс. га, заселено 44,80 тыс. га. Сильный

лёт – 90 бабочек на 50 шагов наблюдался на посевах озимых колосовых культур

вКореновском районе на 1 га, 65 бабочек – на многолетних травах в Староминском

районе на 10 га, 50 бабочек - на сахарной свёкле в Тихорецком районе на

100 га. Со второй декады мая началось отрождение гусениц первой генерации.

Из обследованных 20,2 тыс. га заселено 1,8тыс.

га. В среднем численность составляет 0,5 гус./м2, максимальная

численность выявлена на сорных растениях в посевах подсолнечника с численностью

18 гус./м2 в Приморско-Ахтарском районе на 45 га и на посевах

гороха - 15 гус./м2 в Белоглинском районе на 70 га. По гусеницам

лугового мотылька обработки проведены на площади 0,115

тыс. га (в 2011г. обработки не проводились). В Славянском районе

массовый лёт отмечен в третьей декаде мая, в начале июня лёт продолжался

со слабой интенсивностью. Исходя из того, что отловленные бабочки начинали

откладывать яйца сразу после поимки, можно предположить, что реализация

их репродуктивного потенциала частично осуществилась в природных условиях,

в связи с чем значения плодовитости, полученные в лабораторных условиях,

недоучтены (84 яйца на самку). Отрождаемость гусениц из яиц составляет

85 %, выживаемость от яйца до имаго – 36,6 %. Плодовитость бабочек первой

генерации составила в среднем 272 яйца на одну самку, максимально 350 яиц

на одну самку, отрождаемость и выживаемость гусеницдо третьего возраста

второго поколениясоставила 100 %, выживаемость от яйца до имаго – 28,3

%. по предварительным данным микроскопического анализа имаго лугового мотылька

микроспоридиями не заражены. Со второй декады июня отмечается лёт бабочек

лугового мотылька первой генерации. В Славянском районе пик численности

наблюдался 29 июня – на 50 шагов от 500 до 1000 имаго, весь июль и до 25

августа продолжался лёт с различной интенсивностью, одновременно летали

бабочки первой и второй, второй и третьей генераций, массовый вылет бабочек

второй генерации начался в третьей декаде июля. По краю из обследованных

193,40 тыс. га заселено 41,90 тыс. га. Численность в среднем составляла

3,3 бабочки на 50 шагов, максимально – 120 бабочек на 50 шагов насчитывалась

на многолетних травах в Белоглинском районе на 94 га, 12 бабочек на сахарной

свёкле в Мостовском районе на 64 га, по 11 бабочек в Мостовском районе

на подсолнечнике на 60 га и на кукурузе на 15 га, 10 бабочек на сое в Кущевском

районе на 60 га. С середины третьей декады июня отмечено отрождение гусениц

второй генерации. По гусеницам второй генерации лугового мотылька обследовано

121,00 тыс. га, заселено 17,10 тыс. га. Численность гусениц составляет

в

среднем 2 экз./м2, максимально - 35 экз./м2 на подсолнечнике

в Мостовском районе на 90 га, 20 экз./м2 на кукурузе в Кореновском

районе на 60 га, 14 экз./м2 на сахарной свёкле в Новопокровском

районе на 62 га. Повреждённость растений в среднем – 3,1%, максимально

– 16%. Обработки по гусеницам второй генерации проведены на площади 1,65

тыс. га (в июле 2011 г. – 0,09 тыс. га). Эффективность Децис Профи – 93

%. С третьей декады июля отмечался лёт бабочек лугового мотылька второй

генерации. Из обследованных 98,90 тыс. га, заселено – 59,30 тыс.га. В среднем

насчитывается 3,1 бабочки на 50 шагов, максимально – 50 бабочек на 50 шагов

на многолетних травах в Мостовском районе на 80 га, 30 бабочек на сое в

Белоглинском районе на 7 га, по 15 бабочек – на кукурузе в Динском районе

на 39 га и на подсолнечнике в Мостовском районе на 60 га. С 1 августа отмечено

отрождение гусениц третьей генерации. Погодные условия сложились благоприятно

для развития гусениц лугового мотылька четвертой генерации. Из обследованных

1,1 тыс. га, заселено 0,9 тыс. га. (81,8 %) В среднем численность составляет

1,2 экз./м2, максимально – 20 экз./м2 отмечается

на многолетних травах в Ейском районе на 170 га. Обработки по гусеницам

четвертой генерации проведены на площади 0,613 тыс. га (в сентябре 2011

г. обработки не проводились). В Ростовской области весной обследовано 61,6

тыс. га, коконами заселено 18,9 тыс. га (31 %), средняя численность 1,4

кокона/м2, максимальная 18 коконов/м2в Шолоховском

районе на 0,0006 тыс. га. Учёт бабочек проведён на 125 тыс. га, заселено

67 тыс. га (53,6 %), средняя численность 20 бабочек на 50 шагов, максимальная

– 500 бабочек на 50 шаговв Чертковском районе. Учёт гусениц проведён на

182,3 тыс. га, заселено 28,3 тыс. га (15 %), средняя численность 1,5 гус./м2,

максимальная – 18 гус./м2в Милютинском районе на 0,07 тыс. га.В

третьей декаде мая в хозяйстве ООО «Успех Агро» Сальского района на подсолнечнике

обследовано 670 тыс. га, единичный лёт отмечен на 275 тыс. га (41 %), на

многолетних травах – 35 тыс. га (100 %). В июне обследовано 35 га на многолетних

травах – бабочками заселено 100 %, лёт интенсивный, на подсолнечнике обследовано

670 га, заселено 280 га (41,8 %), лёт от слабого до интенсивного, в июле

также отмечался интенсивный лёт в первой и третьей декаде месяца, слабый

лёт – во второй декаде.ВСальском районе в первой декаде сентября учёт бабочек

проведён на 35 тыс. га, заселено 53,6 % обследованной территории, лёт единичный.

В республике Адыгея обследовано 2 тыс. га, учёт зимующего запаса весной

проведён на 0,5 тыс. га, учёт бабочек – на 1 тыс. га, лугового мотылька

не обнаружено. По бабочкам обследовано 51,1 тыс. га, заселено 1,6 тыс.

га (3,1 %). Средняя численность 5 бабочек на 50 шагов, максимальная численность–

10 бабочек на 50 шагов в Майкопском районе на 0,05 тыс. га. Учёт гусениц

проведён на 16,1 тыс. га, заселено 1,2 тыс. га (7,4 %), средняя численность

4 гус./м2, максимальная – 18 гус./м2 в Майкопском

районе на 0,01 тыс. га. Средняя повреждённость растений 3 %, максимальная

– 5 %.

В Северо-Кавказском

ФО зимующий запас составил в среднем 0,2 – 2 кокона/м2, максимально

105 коконов/м2 (Обзор фитосанитарного состояния посевов…, 2012

г.). В республике Северная Осетия – Алания учёт зимующего запаса проведён

на 10 тыс. га, бабочек – на 1,5 тыс. га, коконов не обнаружено. Единичный

лёт бабочек лугового мотылька отмечен 7 мая, 20 июля отмечены единичные

куколки, 27 июля начался лёт

бабочек 2 поколения (единичные). Луговой мотылек в республике отмечается

в республике только в степной зоне. Однако наблюдения ведутся на всей территории.Всего

по республике обследованная площадь составила 101,5 тыс. га. Заражённые

площади не отмечены.К октябрю обследовано 105 тыс. га, вредителя

не обнаружено.В Чеченской Республике учёт по гусеницам проведён на 2,45

тыс. га, заселено 0,01 тыс. га (0,41 %), средняя численность 0,8 гус./м2,

максимальная 2 гус./м2 на 0,004 тыс. га. В Ставропольском крае

весенними почвенными раскопками, проведёнными на площади 15,64 тыс. га

(многолетние травы и твёрдые земли), перезимовавшие гусеницы в коконах

выявлены на площади 3,61тыс. га (23,1%), в среднем 0,4 кокона/м2,

максимально – 1,0 кокон/м2 в Кировском и Курском районах на

площади 110 га. Выживаемость насекомых в коконах составила 90 %. Учёт бабочек

проведён на 64,9 тыс. га, заселено 28,3 тыс. га (43,6 %) средняя численность

3 бабочки на 50 шагов, максимальная 10 бабочек на 50 шагов в Изобильненском

районе на 0,01 тыс. га.

В Приволжском

ФО в республике Мордовия обследовано 5,3 тыс. га, заселено 0,3 тыс. га

(5,7 %) – средняя численность 0,3 кокона/м2, максимальная –

0,5 кокона/м2 в Инсарском районе на 0,05 тыс. га. Из обследованных

32,1 тыс. га бабочками заселено 12,2 тыс. га (38 %), средняя численность

55 бабочек на 50 шагов, максимальная 77 бабочек на 50 шагов в Инсарском,

Кочкуровском и Ромодановском районах на 0,9 тыс. га. Учёт гусениц проведён

на 20,3 тыс. га, заселено 11,7 тыс. га (57,6 %), средняя численность 6

гус./м2, максимальная 10 гус./м2 в Кочкуровском районе

на 0,4 тыс. га. По данным на 01.10.2012. из обследованных 51,8 тыс. га

бабочками заселено 13,8 тыс. га (26,6 %), средняя численность 1 бабочка

на 50 шагов, максимальная – 2 бабочки на 50 шагов в Инсарском, Кочкуровском

и Ромодановском районах на 0,05 тыс. га. Учёт гусениц проведён на 33 тыс.

га, заселено 14,5 тыс. га (43,9 %), средняя численность 6 гус./м2,

максимальная 10 гус./м2 в Кочкуровском районе на 0,7 тыс. га.

Осенью обследовано 6,7 тыс. га, коконами заселено 0,6 тыс. га (9 %), средняя

численность составляет 0,5 кокона/м2, максимальная – 0,6 кокона/м2

в Ромодановском районе на 0,05 тыс. га.В Чувашии весной обследовано 3,38

тыс. га, коконами заселено 0 тыс. га. Учёт бабочек проведён на 30,35 тыс.

га, заселено 5,43 тыс. га (17,9 %), средняя численность 0,16 бабочек на

50 шагов, максимальная – 6,5 бабочек на 50 шагов в Яльчикском районе на

0,11 тыс. га. Учёт гусениц проведён на 17,09 тыс. га, заселено 0,45 тыс.

га (2,6 %), средняя численность 0,62 гусеницы/м2, максимальная

– 10 гусениц/м2 в Порецком, Комсомольском, Ядринском районах

на 0,15 тыс. га. Средняя повреждённость растений составила 15 %, максимальная

80 %. К октябрю учёт бабочек проведён на 41,43 тыс. га, заселено 5,78 тыс.

га (14,9 %), средняя численность 0,01 бабочек на 50 шагов, максимальная

– 6,5 бабочек на 50 шагов в Яльчикском районе на 0,11 тыс. га. Учёт гусениц

проведён на 22,47 тыс. га, заселено 0,51 тыс. га (2,3 %), средняя численность

0,03 гусеницы/м2, максимальная – 10 гусениц/м2 в

Порецком, Комсомольском, Ядринском районах на 0,15 тыс. га. Средняя повреждённость

растений составила 15 %, максимальная 80 %. Учёт зимующего запаса проведён

осенью на 1,42 тыс. га, коконами заселено 0,06 тыс. га (4,23 %), максимальная

численность составила 0,5 кокона/м2 в Ядринском районе на 0,06

тыс. га. В Нижегородской области обследовано 19,44 тыс. га, заселено перезимовавшими

коконами 0,4 тыс. га. 18 мая вылетевшие бабочки местной популяции с численностью

1 экз. на 50 шагов были выявлены в Сергачском районе на площади 0,4 тыс.

га. Учёт бабочек перезимовавшего поколения проведён на 19,83 тыс. га, заселено

10,72 тыс. га. Интенсивность лёта бабочек невысокая и составляет 4,8 (2-8,4)

экз. на 50 шагов. Учёт гусениц первой генерации проведён на 27,3 тыс. га,

заселено 8,21 тыс. га (30,1%), средняя численность 10,77 (1-25) экз./м2.

Максимальная численность гусениц и повреждённостьрастений выявлена в Сергачском

районе на посевах сахарной свёклы. Повреждено 40,83(от 1- до 100 в очагах)%

растений в средней и сильной степени. Против вредителя были проведены обработки

инсектицидами на площади 5,65 тыс. га в основном на сахарной свёкле.Учёт

гусениц второй генерации проведён на 5,94 тыс. га, заселено 0,16 тыс. га

(2,7%). Бабочками второй генерации, заселено 0,68 тыс. га(4,4 %) из 15,46

тыс. га. Учёт зимующего запаса проведён осенью на 4,79 тыс. га, коконов

не обнаружено.В Пензенской области обследовано 2,2 тыс. га, коконов не

обнаружено. Учёт бабочек проведён на 86,5 тыс. га, заселено 52,4 тыс. га

(60,6 %), средняя численность 10 бабочек на 50 шагов, максимальная – массовый

лёт в Лопатинском, Земетчинском, Колышлейском, Башмаковском, Каменском,

Бековском, Пензенском районах на 1 тыс. га. Учёт гусениц проведён на 5,5

тыс. га, заселено 3,2 тыс. га (58,2 %), средняя численность 2 гус./м2,

максимальная – 9 гус./м2 в Каменском и Бековском районах на

1 тыс. га. Средняя повреждённость растений 1 %, максимальная – 30 %. К

июлю учёт бабочек проведён на 96 тыс. га, заселено 68,3 тыс. га (71,1 %),

средняя численность 20 бабочек на 50 шагов, максимальная – массовый лёт

в Лопатинском районе на 1 тыс. га. Учёт гусениц проведён на 48,9 тыс. га,

заселено 31,1 тыс. га (63,6 %), средняя численность 2 гус./м2,

максимальная – 400 гус./м2 в Шемышейском районе на 0,1 тыс.

га. Средняя повреждённость растений 20 %, максимальная – 100 %. К октябрю

учёт бабочек проведён на 202,8 тыс. га, заселено 75,8 тыс. га (37,4 %).

Учёт гусениц проведён на 56,7 тыс. га, заселено 38,9 тыс. га (68,6 %).

Осенью обследовано 1,7 тыс. га, коконов не обнаружено. В Ульяновской области

весной обследовано 4,6 тыс. га, коконами заселено 0,5 тыс. га (11 %), средняя

численность 1,3 кокона/м2, максимальная 3 кокона/м2

в Чердаклинском районе на 0,12 тыс. га. Учёт бабочек проведён на 28,6 тыс.

га, заселено 20,9 тыс. га (73 %), средняя численность 34 бабочки на 50

шагов, максимальная – массовый лёт на 1,8 тыс. га в Вешкаймском, Сенгилеевском,

Ульяновском и Чердаклинском районах. Учёт гусениц первой генерации проведён

на 26 тыс. га, заселено 19,2 тыс. га (74 %), средняя численность 4 гусеницы/м2,

максимальная – 12 гусениц/м2 на 0,14 тыс. га в Вешкаймском,

Новомалыклинском, Новоспасском, Цильнинском и Чердаклинском районах. Учёт

бабочек первой генерации проведён на 11,5 тыс. га, заселено 9 тыс. га (78

%), средняя численность 5 бабочек на 50 шагов, максимальная – 100 бабочек

на 50 шагов на 0,2 тыс. га в Николаевском районе. В Самарской области обследовано

8,7 тыс. га, коконами заселено 0,1 тыс. га (1,2 %), средняя численность

0,1 кокона/м2, максимальная численность 0,4 кокона/м2

обнаружена в Пестравском районе на 0.05 тыс. га. Учёт бабочек проведён

на 55,09 тыс. га, заселено 33,99 тыс. га (61,7 %), средняя численность

37,8 бабочек на 50 шагов, максимальная – 300 бабочек на 50 шагов в Похвистневском,

Хворостянском районах на 1,01 тыс. га. Учёт гусениц проведён на 8,24 тыс.

га, заселено 1,09 тыс. га (13,2 %). Средняя численность 6,8 гус./м2,

максимальная – 15 гус./м2 в Приволжском районе на 0,15 тыс.

га. К октябрю учёт бабочек проведён на 159,2 тыс. га, заселено 47 тыс.

га (29,5 %), средняя численность 26,3 бабочек на 50 шагов, максимальная

– 68 бабочек на 50 шагов в Хворостянском районе на 4,6 тыс. га. Учёт гусениц

проведён на 173,4 тыс. га, заселено 48,1 тыс. га (27,7 %). Средняя численность

7,57 гусениц/м2, максимальная – 100 гусениц/м2 в

Кинельском районе на 0,02 тыс. га. Осенью учёт коконов проведён на 5,9

тыс. га, заселено 0,05 тыс. га (0,8 %), средняя численность – 0,05 коконов/м2,

максимальная – 0,5 коконов/м2 в Кинель-Черкасском районе на

0,05 тыс. га. В Оренбургской области весной обследовано 18,23 тыс. га,

коконами заселено 11,24 тыс. га (62 %), средняя численность 1,01 кокона/м2,

максимальная 12 кокона/м2 в Красногвардейском районе на 0,15

тыс. га. Учёт бабочек проведён на 108,43 тыс. га, заселено 71,56 тыс. га

(66 %). Средняя численность 20,37 бабочек на 50 шагов, максимальная - 200

бабочек на 50 шагов на 0,025 тыс. га. Учёт гусениц проведён на 76,27 тыс.

га, заселено 33,76 тыс. га (17,88 %). Средняя численность 11,57 гус./м2,

максимальная – 56 гус./м2 на 0,6 тыс. га. После прошедших дождей

в первых числах июня на западе области отмечается вторая волна лёта бабочек

перезимовавшего поколения. Отрождение гусениц продолжается, в т.ч. на заросших

марью парах, падалице подсолнечника. В этих случаях проведенные агротехнические

мероприятия (культивация, вспашка) на площади 650 га были губительны для

гусениц. В шести районах области на площади 11,74 тыс. га плотность гусениц

превышала пороговую. Защитные мероприятия проведены на площади 2,09 тыс.

га. Гусеницы второй генерации учитывались в 17 районах области на 17% обследованных

площадей со средневзвешенной плотностью 1,01 гус./м2. Максимальная

плотность – 10 гус./м2 выявлена в Оренбургском районе на площади

1 га. Низкая численность гусениц второй генерации обусловлена погодными

условиями, т.к. высокие температуры воздуха с суховейными ветрами способствовали

дегенерации яичников, а также гибели отродившихся гусениц. В Саратовской

области средняя плотность гусениц - 7,4 гус./м2, максимальная

– до25гус./м2. Химические обработки проводились в июне на посевах

сахарной свёклы и подсолнечника. В республике Марий Эл обследовано 13,25

тыс. га, коконов,бабочек и гусениц не обнаружено.

В Уральском

ФО зимующий запас составил 1,8 кокона на м2, максимально 5 коконов

на 1 м2 (0,001 тыс. га в Челябинской области). В Курганской

области весной обследовано 11,26 тыс. га, коконами заселено 0,47 тыс. га

(4,2 %), средняя численность 1,4 кокона/м2, максимальная – 4

кокона/м2 на 10 га. Массовый лёт бабочек перезимовавшего поколения

отмечен на 31,23 тыс. га из обследованных 38,34 тыс. га. Учёт гусениц проведён

на 63,18 тыс. га, заселено 15,9 тыс. га (25,2 %), средняя численность составила

6,1 гус./м2, максимальная – 10 гус./м2 на 740 га.

В Сибирском

ФО в Омской области единичные зимующие пронимфы обнаружены на небольших

площадях (заселённые площади составляют 3 % от обследованных). Лишь в нескольких

районах (Одесский, Черлакский, Щербакульский) отмечены очаги, где численность

зимующих пронимф приближалась к пороговой. В республике Бурятия обследовано

25 тыс. га, заселено 0,9 тыс. га (3,6 %), средняя численность 0,8 кокона/м2,

максимальная – 6 коконов/м2 в Мухоршибирском районе. В Кемеровской

области весенние раскопки

проведены на площади 18,05 тыс. га, коконами заселено 0,02 (0,11 %) тыс.

га, средняя численность 1,5 кокона/м2, максимальная 2 кокона/м2в

Прокопьевском районе на 0,02 тыс. га. Учёт бабочек проведён на 32,32 тыс.

га, заселено 17,39 тыс. га (53,8 %), средняя численность 4,9 бабочек на

50 шагов, максимальная – 10 бабочек на 50 шагов на естественных пастбищах,

многолетних травах, цветущей растительности и обочинах дорог в Прокопьевском

(на галеге восточной, доннике), Беловском, Топкинском, Гурьевском районах;

в Ленинск-Кузнецком районе количество бабочек не поддавалось учёту. Осмотр

бабочек показал, что основная часть уже отложила яйца. Слабый лёт на посевах

яровых и озимых зерновых культур, с численностью 3 – 4 бабочек на 50 шагов.

31 мая отмечено массовоеотрождение гусениц вредителя. Гусеницами заселено

0,02 тыс. га (4 %) из обследованных 0,5 тыс. га численность 2–3 гус./м2

на площади 20 га в Прокопьевском районе. К июлю обследовано 61,85 тыс.

га, заселено 24,17 тыс. га (39,08 %), средняя численность 6,9 бабочек на

50 шагов, максимальная – 50 бабочек на 50 шагов вПрокопьевском, Беловском,

Л-Кузнецком, Топкинском, Гурьевском районах на 0,01 тыс. га. По гусеницам

обследовано 32,66 тыс. га, заселено 2,35 тыс. га (7,2 %), средняя численность

4,2 гус./м2, максимальная – 37 гус./м2 в Прокопьевском

районе на 0,1 тыс. га, средняя повреждённость растений 1 %, максимальная

– 3 %.С 25 июня отмечается уход на окукливание гусениц лугового мотылька

в Прокопьевском районе, максимальная численность 37 гус./м2

в Прокопьевском районе на естественных пастбищах на площади 0,1 тыс. га.

Обработки проведены в Беловском, Прокопьевском, Промышленновском, Новокузнецком

и Ленинск-Кузнецком районах на площади 1,14 тыс. га, в т.ч. обработаны

посевы гороха, рапса, сои, донника, однолетних и многолетних трав и моркови.С

5 июля лёт первого поколения бабочек лугового мотылька на площади

42,04 тыс. га вПрокопьевском, Ленинск-Кузнецком, Беловском, Промышленновском

и Юргинском районах. Средневзвешенная

численность вредителя составляет 3 бабочки/м2, максимальная

численность составляет 5 бабочек/м2.В Красноярском крае

весной обследовано 32,05 тыс. га, коконами заселено 1,07 тыс. га (3 %),

средняя численность 1,3 кокона/м2, максимальная 14 коконов/м2

в Минусинском районе на 0,2 тыс. га.Учёт бабочек проведён на 63,89 тыс.

га, заселено 21,37 тыс. га (33,4 %). Средняя численность 9,8 бабочек на

50 шагов, максимальная – 80 бабочек на 50 шагов в Шушенском районе на 0,3

тыс. га. Учёт гусениц проведён на 11,67 тыс. га, заселено 2,84 тыс. га

(24,3 %), средняя численность 97,4 гус./м2, максимальная – 500

гус./м2 в Шушенском районе на 0,45 тыс. га. В

Новосибирской области в середине мая отмечался массовый лёт лугового мотылька

(4-10 бабочек на 10 взмахов сачком). В Алтайском крае в мае

наблюдался лёт бабочек лугового мотылька

перезимовавшего поколения. Плотность лёта от среднего до массового.

В

Дальневосточном ФО в Приморском крае при проведении почвенных раскопок

на площади 1,68 тыс. га многолетних трав и залежных земель, выявлены перезимовавшие

гусеницы в коконах на площади 0,03 тыс. га (Анучинский район), средняя

численность составила 0,2 кокона/м2, максимальная – 0,5 коконов/м2

на площади 25 га. Обследования, проведённые с мая по июль на площади 17,77

тыс. га не выявили лугового мотылька.В июле на обследуемых полях площадью

33,867 тыс.га, вредитель обнаружен только в Михайловском районе при обследовании

лугов и пастбищ площадь заселения составила 0,683 тыс.га с численностью

1-2 бабочки на 10 шагов. К 20.09.2012 обследовано 2,05 тыс. га, вредитель

не обнаружен. В Амурской области обследовано 58,58 тыс. га в июне отмечен

единичный лёт бабочек лугового мотылька на площади 450 га (Архаринский

район 50 га, Завитинский район 400 га). Бабочки сосредоточены на бросовых

землях. Гусеницы не отмечены. За развитием вредителя ведётся ежедневное

наблюдение. В Хабаровском крае обследовано 19 тыс. га – коконов, бабочек

и гусениц не обнаружено. В ЕАО мотылёк не обнаружен. В прошлые годы вредитель

находился в депрессии, но в 2013 г. не исключена

возможность заноса вредителя с воздушными массами из других регионов и

дальнейшего его распространения.

Таким

образом, в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском

ФО отмечался лёт бабочек лугового мотылька от слабого до массового. Численность

гусениц превышала экономический порог в Оренбургской, Белгородской, Саратовской

областях и в Краснодарском крае. В целом ситуация по луговому мотыльку

в большинстве субъектов РФ не опасна, численность ушедших на зимовку насекомых

невысокая, но в 2013 г. следует ожидать дальнейшего роста численности вредителя

и расширения заселённых вредителем площадей в связи с повышением его жизнеспособности;

также нельзя исключать возможности появления его и в Дальневосточном ФО

за счёт залёта насекомых из сопредельных стран.

Анализ

материалов Службы защиты растений России и СМИ для оценки глобальной фазы

динамики популяций лугового мотылька в пределах ареала на территории России

и сопредельных стран (2012 год и прогноз на будущее)

Зимующие

гусеницы, в коконах весной, по данным Службы защиты растений выявлены на

территории Российской Федерации во многих регионах, расположенных в пределах

лесостепной и северной части степной зоны от Курской области до Забайкалья

(рис. 1). Наибольшая заселенность характерна для Оренбургской области (62%),

Воронежской и Курской областей (соответственно 21 и 15%) и Ростовской области

(31%). В остальных административно-территориальных образованиях – значительно

меньше. Средняя численность коконов варьировала от 0,1 до 2,0 коконов/м2,

а максимальная от - 0,4 до 18 коконов/м2. Лет бабочек перезимовавшего поколения,

местами массовый, отрождение гусениц нового поколения и их локальная вредоносность,

в основном в мелких очагах, приурочены также к лесостепной и северной части

степной зон (рис. 1).

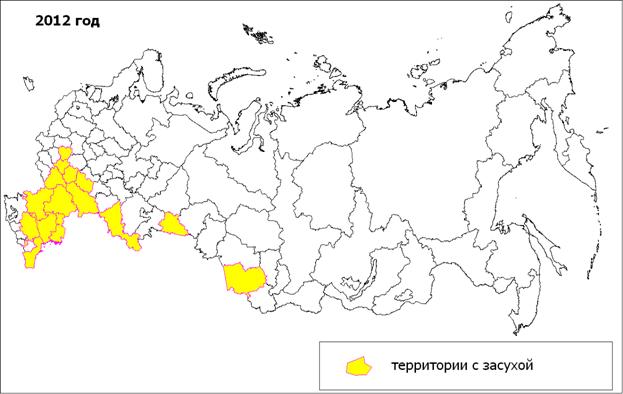

Рис.1.

Распространение лугового мотылька на май 2012 г.

Красным

цветом отмечены административные районы субъектов федерации, где весной

выявлены максимальные численности коконов с перезимовавшими гусеницами.

Голубым цветом обозначены административные территории и их части, где отмечен

лет имаго.

Наблюдается

крупномасштабное очаговое распространение лугового мотылька, возможно концентрирующееся

вокруг указанных ранее территорий локализации этого вредителя в естественных

очагах резервации в Республике Калмыкия, Астраханской области, на южном

Урале и расположенных восточнее и южнее на территориях Украины, Казахстана

и Монголии.

Нынешняя

ситуация осложняется еще тем, что в России масса давно заброшенных земель,

где луговой мотылек не контролируется. Обработки проводятся только в целях

предотвращения вредоносности на посевах подсолнечника, кукурузы, сои, многолетних

трав и овощных культур. На заброшенных землях луговой мотылек беспрепятственно

размножается и может преподнести сюрприз в результате выселения на посевы

бабочек первого и второго новых поколении. Во многих степных регионах в

связи с аномально жаркой погодой возможно третье поколение.

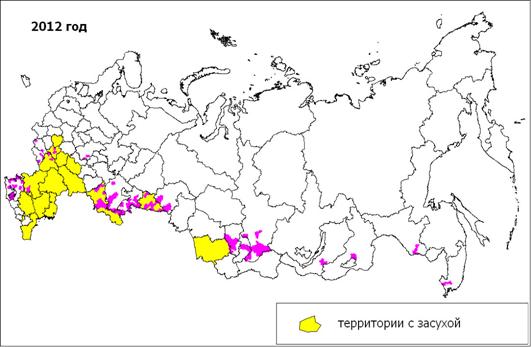

По

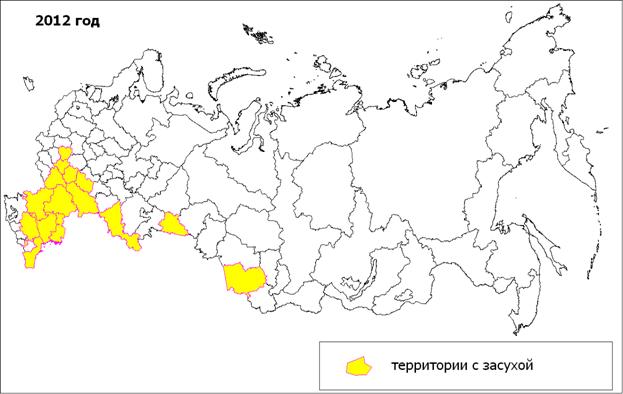

сведениям Минсельхоз России территории 16 субъектов федерации в текущем

году продолжительное время были охвачены засухой (рис. 2)

http://www.webground.su/topic/2012/07/17/t110/.

Рис.

2. Субъекты Российской Федерации, охваченные засухой в 2012 году

Информация

о луговом мотыльке за 2012 год в значительной степени неполная. Данные

о лете бабочек перезимовавшего поколения относительно представительны.

Однако, обрушившиеся в летний период на многие регионы России бедствия

- засуха и массовое появление саранчи перенацелило внимание журналистов

в основном на освещение этих событий Даже Служба защиты растений для охваченных

засухой территорий субъектов РФ не предоставляла данных о распространении

лугового мотылька. Видимо там, где погиб от засухи урожай бессмысленно

было проводить и защитные мероприятия.

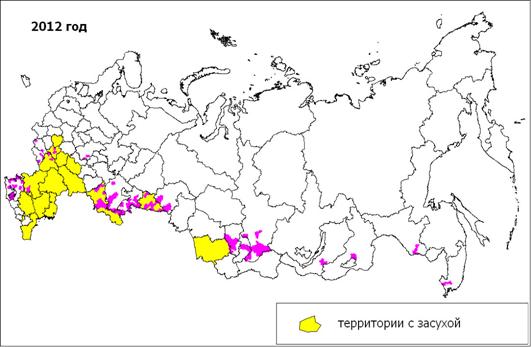

На

рисунке 3, приведенном ниже, отмечены административные районы субъектов

РФ, где в течение текущего года фиксировались проявления активности лугового

мотылька, максимальные для территорий этих регионов. Детализация выполнена

по векторному слою административных районов РФ свободно распространяемому

в Интернете.

Рис.

3. Очаги размножения лугового мотылька на территории России в 2012 г.

Как

следует из карты, почти нет данных о размножении лугового мотылька за 2012

г. на территориях субъектов РФ, подвергнувшихся засухе. Между тем для Ростовской

области и ряда других весной отмечался массовый лет имаго перезимовавшего

поколения. В связи с жаркой, засушливой погодой, плодовитость самок лугового

мотылька была невысокой, а против гусениц защитных мероприятий не проводилось,

особенно там, где посевы погибли от засухи. Если условия были бы более

благоприятными, объемы обработок достигли бы уровня 2000-3000 тыс. га.

Очаги

размножения лугового мотылька приурочены к степной и югу лесостепной растительных

зон России до озера Байкал. Несмотря на засушливые явления на значительной

части ареала лугового мотылька, приведшего к сокращению численности на

заселенных им территориях, считать, что началась фаза спада численности

нельзя. Наличие орошаемых земель в степной зоне создает благоприятные условия

для развития лугового мотылька и в условиях засухи.

Учитывая

данные многолетнего прогноза, текущий год все же следует рассматривать

как год дальнейшего подъема численности лугового мотылька на обширных территориях

лесостепей и степей РФ и образования крупномасштабных очагов. По данным

СМИ в ряде регионов защитные мероприятия проводятся на значительно меньших

площадях, чем необходимо, особенно в условиях засухи на территории многих

субъектов РФ. В следующем году все еще сохранится опасность на европейской

и части азиатской территории РФ перерастания фазы подъема численности лугового

мотылька в фазу крупномасштабного массового размножения. Соответственно

нужно планировать и необходимый объем истребительных мероприятий, потребности

в которых могут возрасти многократно.

Остается

без изменения и многолетний прогноз, сформулированный в предыдущем году:

«…….В дальнейшее вероятно перерастание подъема в фазу массового размножения

(2013 -2014 гг.), а затем наступит относительно продолжительная фаза спада

численности к 2017 году.

Объемы

обработок характеризуют площади, сельскохозяйственных культур, заселенные

луговым мотыльком выше экономического порога вредоносности. Вот динамика

этого показателя для России, начиная с 2008 г., когда произошло неожиданное,

резкое увеличение площадей распространения и плотности заселения лугового

мотылька восточнее озера Байкал.

2008

г. - 277.70 тыс. га

2009

г. - 592.22 тыс. га

2010

г. - 538.90 тыс. га

2011

г. - 617.66 тыс. га

В

2012 г. Россельхозцентром планировалось - 647,27 тыс.га, на самом деле

необходимо было увеличить эти цифры до 3500-4000 тыс. га. Данные на середину

июля текущего года по объемам обработок - 1000 тыс. га. Окончательный результат

пока неизвестен. На 2013 год предварительно следует планировать объемы

обработок не менее 4000 тыс. га, учитывая вероятность перехода популяций

мотылька в фазу массового размножения.

Ситуация

в Сибирском Федеральном Округе, восточнее озера Байкал, и Дальневосточном

Федеральном Округе остается стабильной. После неожиданной вспышки размножения

в 2008 году, когда пришлось проводить значительные по объемам обработки

сельскохозяйственных угодий, вид находится в состоянии крайне низкой численности.

В 2012 году есть сведения о незначительной активности лугового мотылька

лишь в Амурской области и Приморском крае, а также Читинской области и

Республике Бурятия (отмечено на рис. 3). Это связано с тем, что очаги размножения

в Монголии и Северном Китае в данный период не продуцируют массовых количеств

лугового мотылька, необходимых для заселения территории, лежащей севернее

в России (Республика Бурятия, Читинская область, Амурская область, Хабаровский

край, ЕАО и Приморский край). На этих территориях, находящихся в основном

в зоне лесов и искусственно созданных лесостепных участков луговой мотылек

не может создать критическую ситуацию за счет местных популяций. Массовое

заселение возможно из расположенных южнее степных очагов относительно редко,

раз в 26 лет, и следующее крупномасштабное массовое размножение здесь можно

ожидать только в 1935-36 гг.

У

соседей по данным на 11.05.2012[1]

«…В степных (кроме АР Крым) и местами лесостепных (Полтавская, Харьковская)

областях лет перезимовавшей генерации лугового мотылька начался значительно

раньше прошлогодних сроков. Интенсивность лета в основном средняя (до 5

экз. на 10 шагов), в очагах прошлогодних очагов массового развития фитофага

в Полтавской области (Гребенковский р-н) отмечается повышенный лет (более

10 экз. на 10 шагов)». Позднее обработки химическим методом проводились

в областях Одесской, Черниговской и Донецкой: (http://infoindustria.com.ua/odesskaya-oblast-stradaet-ot-nashestviya-lugovogo-motyilka/;

http://www.0629.com.ua/news-20853.html;

http://informer.cn.ua/)

Впервые

после длительного перерыва луговой мотылек в значительных количествах появился

в Республике Молдова: «В больших количествах луговой мотылек отмечается

в Припрутской зоне, Тараклийском районе и в Приднестровье.».

В

центральной и южной частях Молдовы, зарегистрированы очаги размножения

лугового мотылька. Первое поколение не нанесло существенного вреда, прошло

в основном на сорняках. Повреждения культур наносились гусеницами второго

поколения. Отмечено начало развития третьего поколения, которое будет незначительным

по масштабам (http://kp.md/online/news/1208781/).

Всего

луговым мотыльком были заселены 23 района республики. От гусениц пострадали

сельскохозяйственные культуры в районах Леова, Ниспорены, Криуляны, Калараш,

Орхей, Каушаны и Комрат (http://www.noi.md/ru/news_id/13845).

В

Казахстане лет лугового мотылька отмечался в Павлодарской, Северно-Казахстанской

и Восточно-Казахстанской областях. Это сведения по данным СМИ.

Материалы,

почерпнутые посредством Интернет сообщений СМИ, накапливаются в специализированной

базе данных «Сведения о распространении лугового мотылька», со ссылками

на сайты, откуда они были взяты.

КЛОП

ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА. Погодные условия в течение зимовки вредителя,

на момент отлета на посевы зерновых были относительно благоприятным для

развития вредителя. 2012 г.

В Южном федеральном округе

в ряде субъектов в мае наблюдались высокие температуры при дефиците влаги.

Так, в Краснодарском крае стояла аномально жаркая, суховейная погода с

недобором осадкой. Дневные температуры достигали 29-33оС, на

Черноморском побережье – 21-27 оС. Такие высокие температуры

воздуха в большинстве районов края отмечены впервые, в юго-восточных районах

- один раз за последние 66 лет. Дефицит осадков способствовал иссушению

верхних слоев почвы. Небольшие локальные осадки прошли в конце второй декады

мая. Жаркая погода ускорила развитие озимых, но снизила их продуктивность.

Колошение началось на 10-15 дней раньше средних многолетних сроков. В конце

мая на территории ряда субъектов Южного федерального и Северо-Кавказского

федеральных округов прошли сильные ливневые дожди (Краснодарский край,

Республика Адыгея, Северная Осетия).

Погода

мая оказала решающее значение на развитие озимой пшеницы, оно шло быстрее,

что повлияло на численность вредителя.

В

июне в Краснодарском и Ставропольском краях прошли ливневые дожди с градом

и шквалистым ветром. Уборка озимой пшеницы началась в конце июня –несколько

раньше обычных сроков.

Численность

имаго, прилетевших на поля из мест зимовок, и численность личинок в ряде

районов Краснодарского края, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Самрской

и Саратовской областей достигали и превышали ЭПВ. Отрождение личинок на

юге началось с середины мая.

По

полученным данным, в зоне с постоянной высокой численностью, численность

личинок и окрылившихся клопов достигала ЭПВ, но была ниже, чем в прошлом

году (Краснодарский край – личинок до 23.0 экз/м?), что можно объяснить

жаркой и сухой погодой мая, в результате чего развитие пшеницы происходило

значительно быстрее. Развитие вредителя несколько отставало от развития

пшеницы.

На

территории Ставропольского края в период с 07 по 13 июня 2012 г. защитные

мероприятия по личинкам клопа черепашки проведены в 22 районах края: Апанасенковском,

Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Туркменском, Александровском, Благодарненском,

Буденновском, Ипатовском, Курском, Новоселицком, Петровском, Советском,

Степновском, Изобильненском, Грачевском, Кочубеевском, Красногвардейском,

Шпаковском, Георгиевском, Минераловодском, Кировском районах на площади

929,97 тыс. га. (http://www.26.mchs.gov.ru).

В

зоне с периодически высокой численностью численность личинок в ряде

районов превышала ЭПВ – Воронежская область, Семилукский р-н: 20.0 экз/м?

(личинок), 90 га; Богучарский р-н: 5.3 экз/м? (имаго нового поколения),

100 га; Ульяновская область, Мелекесский, Вешкаймский, Барышский и др.

р-ны: до 15.0 экз/м?

(личинок), 1000 га; Самарская область, Хворостянский р-н: до 24.9

экз/м? (личинок) на 200 га.

В

зоне низкой вредоносности –

численность личинок в некоторых также достигала ЭПВ: Пензенская область,

Лопатинский р-н: до 10экз/м? (личинок)

на участке 100 га; Лукояновский р-н Нижегородской области – до 10экз/м?,

в области обработано пестицидами 7.3 тыс.га.

Из

Московской области пришла информация, что весной на площади 1.5 тыс.га

обнаружены имаго вредной черепашки, прилетевшие на поля с мест зимовки.

На площади 4.2 тыс.га отмечены личинки со средней численностью 0.6 экз/м?.

Причем численность 7.0 экз/м? наблюдалась в Коломенском р-не на площади

300 га. Если это действительно так, то это доказательство нахождения вредной

черепашки в Московской области, что ранее вызывало немало споров. И это

подтверждение того, что ареал вредителя продолжает расширяться на север

европейской части РФ.

Численность

вредителя остается высокой во всех важнейших зерносеющих регионах РФ. Численность

в 2013 году при благоприятных условиях ожидается на уровне 2012 года, или

несколько выше.

Сводная таблица по численности

имаго на полях после отлета с мест зимовок и личинок клопа вредная черепашка

в субъектах РФ на начало июня 2012.

|

Зоны вредоносности

|

Субъект Российской

Федерации

|

Обследовано

тыс. га

|

Заселено

тыс. га

|

Средняя числен. экз/м?

|

Мах.

числен. экз/м?

|

|

Зона постоянной высокой

численности

|

|

671.0

|

386.0

|

0.5

|

4.0

|

|

|

267.4

|

142.7

|

2.1

|

23.0

|

|

|

1100.0

|

540.0

|

0.5

|

8.0

|

|

|

-

|

982.0

|

1.8

|

30.0

|

Республика

Адыгея (имаго после прилета с мест зимовки)

|

25.0

|

25.0

|

0.4

|

1.0

|

|

Республика Адыгея

(личинки)

|

15.0

|

15.0

|

1.3

|

5.0

|

|

|

|

1.0

|

|

1.0

|

|

0.5

|

|

0.7

|

|

|

|

35.8

|

26.9

|

9.9

|

18.2

|

|

|

21.4

|

5.5

|

0.2

|

3.0

|

|

Зона периодической

высокой численности

|

|

123.7

|

121.4

|

1.0

|

3.0

|

|

|

27.6

|

-

|

1.7

|

7.0

|

|

|

316.0

|

294.3

|

1.1

|

4.0

|

|

|

49.5

|

46.8

|

1.0

|

3.8

|

Оренбургская

область (имаго на посевах после прилета с мест зимовки)

|

58.3

|

30.8

|

0.3

|

3.0

|

|

Оренбургская область

(личинки)

|

42.6

|

32.5

|

0.6

|

5.0

|

|

Самарская область

(имаго на посевах после прилета с мест зимовки)

|

51.0

|

29.7

|

0.9

|

5.0

|

|

Самарская область

(личинки)

|

10.1

|

2.6

|

6.9

|

24.0

|

|

Саратовская область

(имаго на посевах после прилета с мест зимовки)

|

-

|

-

|

0.9

|

6.0

|

|

Саратовская область

(личинки)

|

-

|

-

|

-

|

12.0

|

|

|

61.0

|

54.5

|

2.8

|

7.0

|

|

|

19.8

|

2.0

|

0.1

|

1.0

|

|